DELIGHT

概要 現在ウェルリサーチは、JAXAが実施するHTV-X1号機搭載「DELIGHT」の開発に携わっています。DELIGHTの詳細については、JAXA...

ブログ

概要 現在ウェルリサーチは、JAXAが実施するHTV-X1号機搭載「DELIGHT」の開発に携わっています。DELIGHTの詳細については、JAXA...

概要 打ち上げ日:2014年12月3日 打ち上げロケット:H-IIAロケット26号機 ステータス:運用中 開発箇所:小型カメラ(CAM-C, CAM...

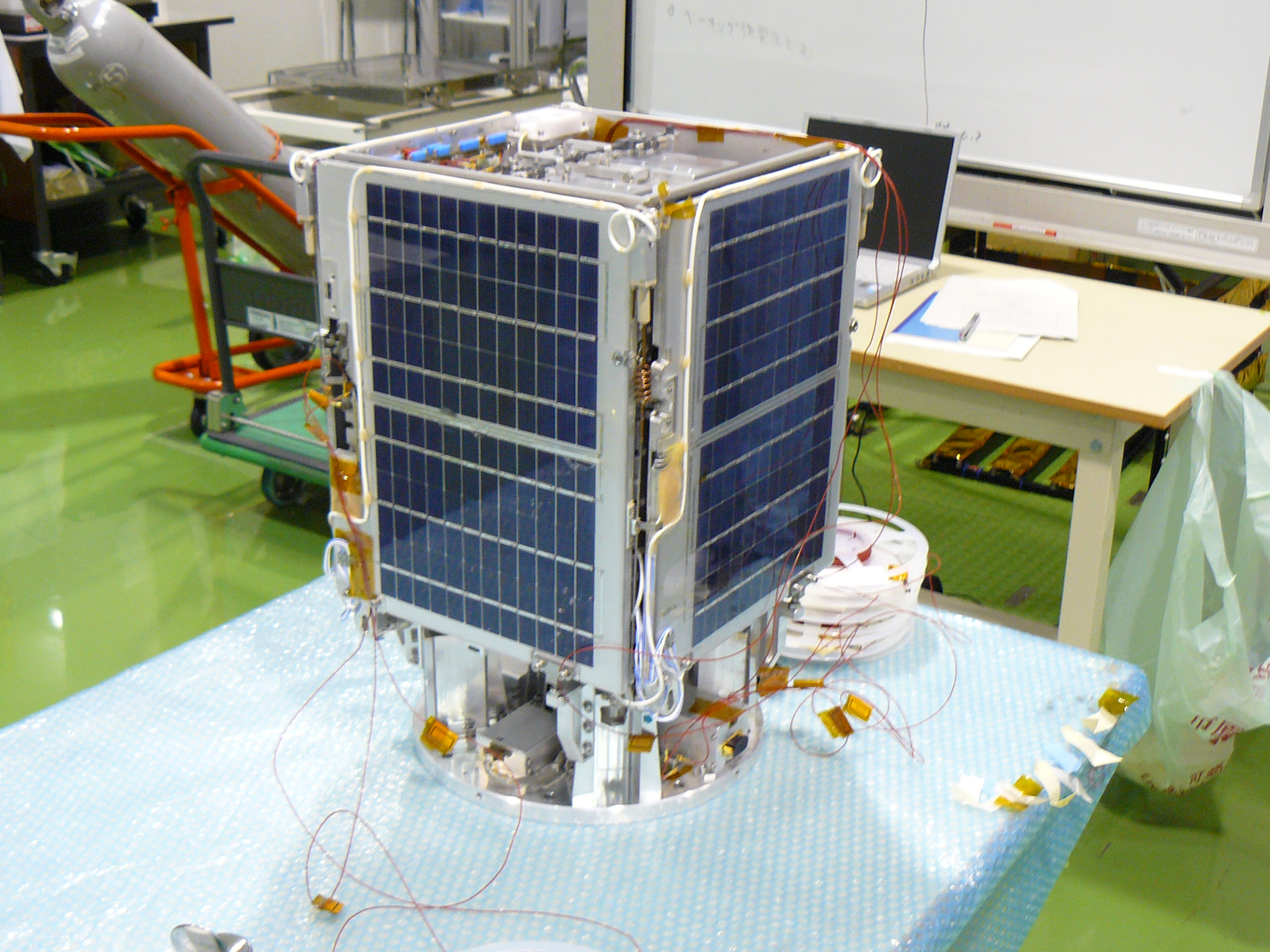

概要 打ち上げ日:2019年1月18日 打ち上げロケット:イプシロンロケット4号機 ミッション:1メートル四方の膜展開 ステータス:運用中 開発箇所...

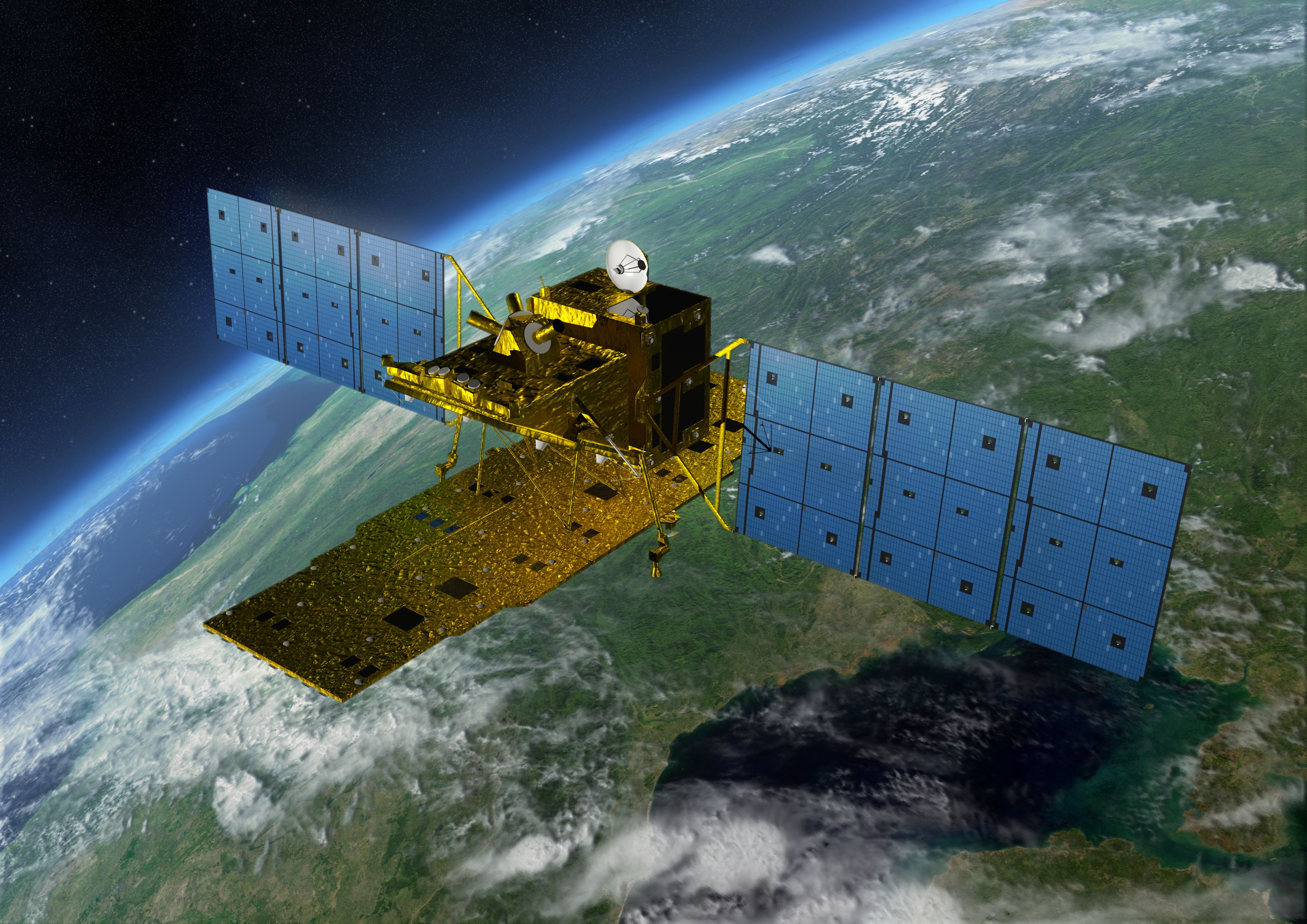

[:ja] 概要 打ち上げ日:2014年5月24日 打ち上げロケット:H-IIAロケット24号機 ステータス:運用中 開発箇所:AISアンテナ [:...

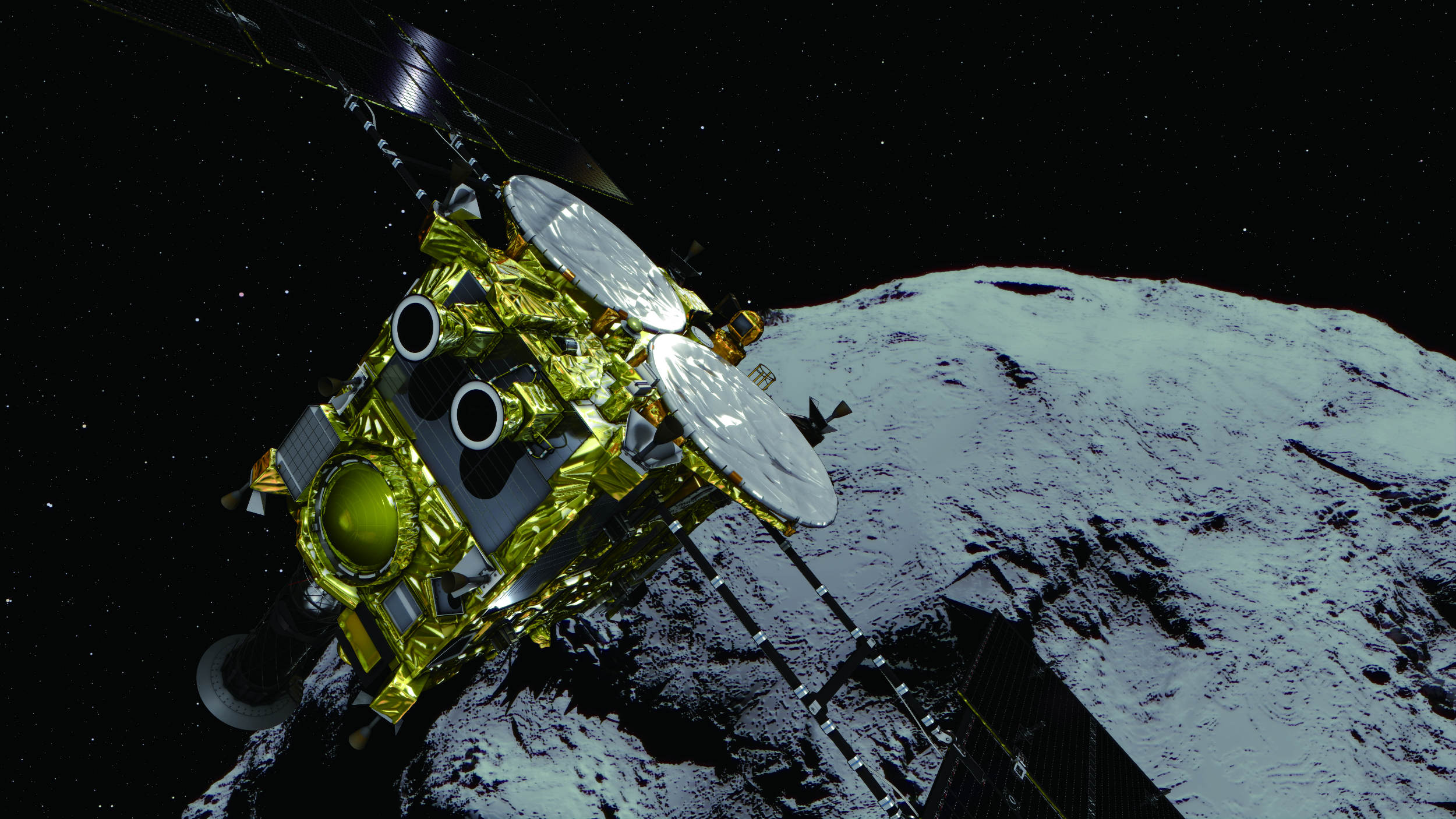

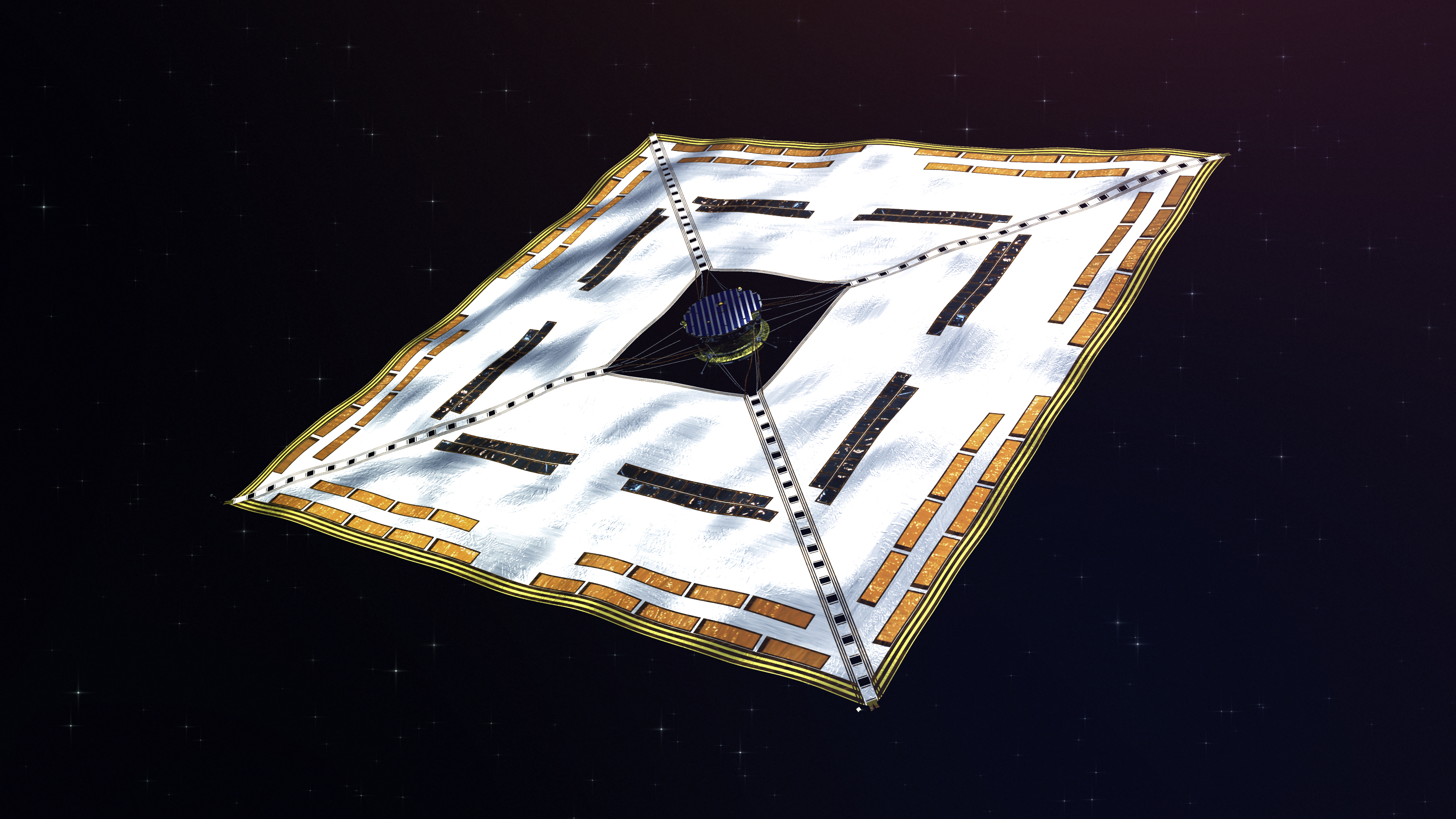

[:ja] 概要 打ち上げ日:2010年5月21日 打ち上げロケット:H-IIAロケット17号機 ステータス:運用終了 開発箇所:構造・機構、モータ...

[:ja] 概要 打ち上げ日:2009年1月23日 打ち上げロケット:H-IIAロケット15号機 ステータス:運用終了 開発箇所:構造・機構、制振装...

[:ja] 概要 打ち上げ日:2009年1月23日 打ち上げ手段:H-IIAロケット15号機 ステータス:運用終了 開発箇所:システム全体 [:]